Modellquartier 1, Münster

Städtebaulicher Wettbewerb zum Modellquartier 1 an der Steinfurter Straße für Leben, Wohnen, Arbeiten und Technologie

Ein Projekt in Arbeitsgemeinschaft mit:

bjp

studiofutura

Wettbewerb 2025

Plangebiet: ca. 48,5 ha

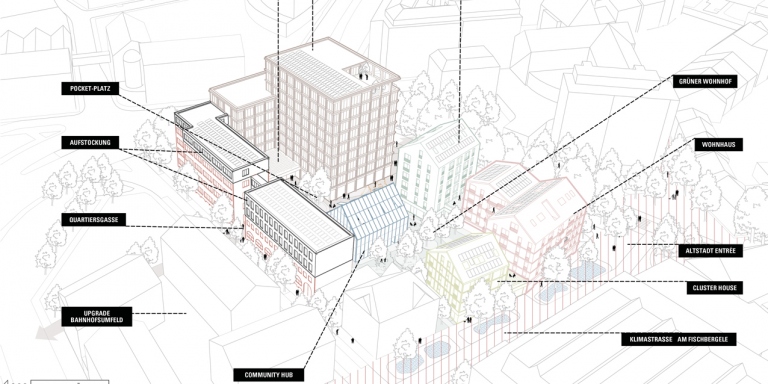

Gliederung + Kontextbezug

Der Entwurf sieht eine kompakte wie integrative bauliche Struktur vor, welche den Nordwesten Münsters selbstverständlich ergänzt und baulich vervollständigt. Ein zentraler Park mit seitlich anschließenden grünen Korridoren tritt als signifikantes Gliederungeselement in Erscheinung. Die Korridore teilen das neue Quartier in überschaubare Einheiten und sorgen zugleich für eine optimale Vernetzung mit der landschaftlichen Freiräume. Im Süden schließt der Park unmittelbar an den zentralen Quartiersplatz an, wodurch attraktive Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer angeboten werden, die im weiteren Verlauf bis zur Innenstadt führen. Mit dem Einzelhandels- und Gastronomiebesatz der umliegenden Gebäude, der angebotenen sozialen Infrastruktur, der Anbindung an den großzügigen Grünraum und der zentralen Lage stellt der Platz eine neue Mitte für den gesamten Stadtteil dar, welcher sich erst durch die Ergänzung des neuen Quartiers konstituiert. Die bislang von jeder Zuordnung losgelöste Wohnbebauung am Horstmarer Landweg, Rudolf-Harbig-Weg, der Philippistraße sowie dem Leonardo-Campus, Sport-Campus und der gewerblichen Bebauung am Johann-Krane-Weg erhält über das neue Quartier eine Einbindung in einen größeren Kontext - nennen wir es Friedensviertel.

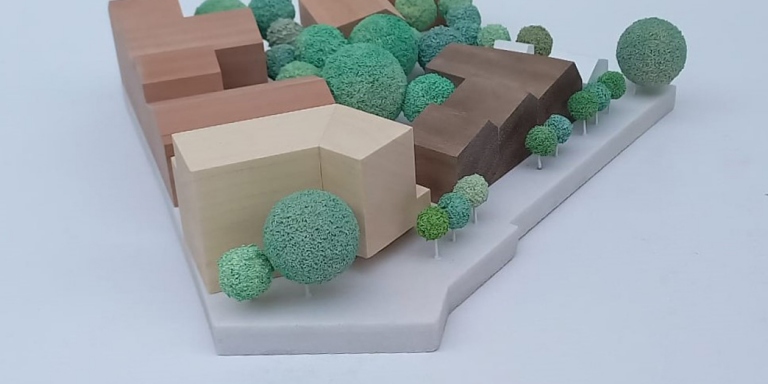

Struktur + Typologien

Ausgehend von der Austermannstraße wird die Stadt zunächst einmal weitergebaut. Diese Ergänzung entwickelt sich bis auf die Höhe des Abschlusses der bestehenden Bebauung am Horstmarer Landweg. Nördlich davon untergliedert sich die Bebauung in überschaubare Cluster. Auf der Westseite entlang des Wasserwegs handelt es sich dabei um Wohnnutzung kombiniert mit sozialer Infrastruktur. Dies schließt beide geforderten Schulen ein, wobei die Grundschule entsprechend des konkreten Bedarfs auch für die bestehenden Quartiere im Südwesten und die weiterführende Schule hinsichtlich der noch vagen Erfordernis im Nordwesten platziert wurde. Östlich des Parks werden gemischte Cluster vorgeschlagen, wobei sich das Wohnen zum Park und das Gewerbe zur Steinfurter Straße orientiert. Das Gewerbe gewinnt hierüber Adressen entlang der Steinfurter Straße und das Wohnen einen effektiven Schutz vor dem Straßenlärm. Im nordöstlichen Cluster beschränkt sich in unmittelbarer Anbindung an die nördliche Quartierszufahrt die Nutzung auf Gewerbe mit dem Schwerpunkt technologieorientiertes Gewerbe und Handwerk. Die bauliche Struktur setzt sich unabhängig von der Nutzung aus einem Verbund von kleinteiligen Blöcken bzw. Höfen zusammen, womit beim Wohnungsbau der Aspekt des gemeinschaftlichen Wohnens gefördert wird. Durchgesteckte Treppenhäuser sorgen für eine aktive nachbarschaftliche Nutzung der Hofinnenbereiche. Die Mischung der verschiedenen Wohntypologien, Eigentumsformen und Finanzierungsmodelle erfolgt innerhalb der Höfe, womit eine soziale Segregation vermieden werden kann. Durch die verschiedenen Ausrichtungen, Typologien und Zuschnitte erhält jeder Hof einen individuellen Charakter.

Identität + Urbanität

Die typologische Diversität erzeugt hinsichtlich der Geschossigkeit ein Spektrum von II – VII, wobei sich die sechs- und siebengeschossige Bebauung auf einzelne Punkte an Plätzen sowie entlang des Parks beschränkt. Der zentrale Platz versteht sich als Knotenpunkt der Verdichtung unweit der Austermannstraße. Von dort aus kommend öffnet sich der Platz zum Park und man erlebt die Urbanität des Platzes kombiniert mit der Weite des landschaftlich geprägten Parks. Die durch Handel und soziale Infrastruktur aktivierten Erdgeschosszonen unterstützen den urbanen Charakter des Ortes. In den nördlichen Clustern reduziert sich die Höhenentwicklung auf max. 4 Regelgeschosse, wobei sie sich am westlichen Rand entlang des Wasserwegs auf 2-3 reduziert, wo für Eigentümer Bauarrondierungsoptionen bestehen. Das neue Quartier zeichnet sich insgesamt durch eine wohldosierte Urbanität aus, welche die Komponenten Landschaftsbezug, Gemeinschaft, typologische Vielfalt, Adressbildung und Vernetzung miteinander verknüpft und hieraus eine unverwechselbare Identität entwickelt.

Mobilität + ruhender Verkehr

Der Entwurf schlägt neben der nördlichen Anbindung von der Steinfurter Straße zwei Zufahrten von der Austermannstraße ins Quartier vor, wobei die westliche Anbindung nur den südlichen Bereich erschließt und die Durchfahrt nach Norden lediglich dem Busverkehr gestattet ist. Die innere Busverbindung durchquert die westlichen Teilbereiche des Quartiers von der Austermannstraße auf der Höhe der Wilhelm-Schickard-Straße bis zum Knotenpunkt Steinfurter Straße / Wilkinghege. Dazwischen werden Haltepunkte auf der Höhe der Grundschule mit Anbindung an den zentralen Platz, am Nachbarschaftplatz des mittleren westlichen Clusters sowie in der grünen Fuge zwischen den beiden nördliche Clustern unmittelbar neben der weiterführenden Schule vorgeschlagen. Der östliche Teil des neuen Quartiers profitiert von der bestehenden Haltestelle Kortenbrede an der Steinfurter Straße. Neben der Busanbindung setzt das Verkehrskonzept auf privilegierte Car-Sharing-Parkplätze mit Ladestationen und Abstellflächen für Lastenräder und E-Bikes in 5 Mobility Hubs. Der ruhende Verkehr verteilt sich auf die in den Mobility Hubs integrierten Quartiersgaragen, welche alle privaten Stellplätze und einen Teil der öffentlichen Stellplätze aufnehmen. Es werden im Außenraum lediglich öffentliche Kurzzeitparkplätze eingerichtet, welche vor allem Pflege- und Liefer-Diensten dienen. Für Fußgänger und Radfahrer wird ein dichtes Nahmobilitätsnetz mit optimalen Anschlüssen an die Bestandsgebiete und die Landschaftsräume angeboten.

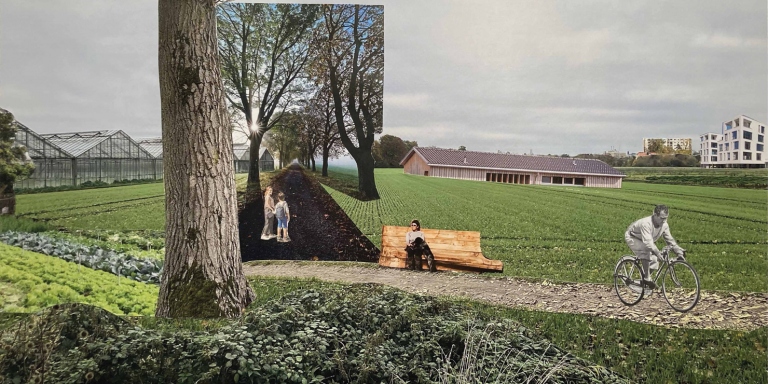

Freiräume

Die bauliche Gestalt des Quartiers wird durch eine Struktur differenziert gestaltete Grünräume gegliedert, welche die einzelnen Siedlungsflächen miteinander vernetzen und das neue Quartier in das übergeordnete Freiraum- und Landschaftsgefüge einbinden. Formelle wie informelle Wegebeziehungen des Bestands werden aufgegriffen und in die Grünkorridore eingeflochten. So entsteht ein eng verknüpftes Netz kurzer Wege für Fußgänger und Radfahrer. Zentrale Bedeutung kommt dem Quartiersplatz mit dem sich daraus entwickelnden Park als neuer Mitte für den gesamten Stadtteil zu. Auf der West- und Ostseite wird der Park von Fuß- und Radwegen begleitet, wobei es sich auf der Westseite um eine breite Promenade handelt, der parkseitig Spiel- und Bewegungsangebote zugeordnet wurden. Baumneupflanzungen mit Baumsolitären gliedern den naturnah gestalteten Park und betonen die Nord-Süd-Beziehung. Die zur Vernetzung angegliederten grünen Fugen sind entsprechend ihrer Ausrichtung unterschiedlich belegt. Im Westen wurden die bestehenden Obstbäume am Wasserweg aufgegriffen und zu einer produktiven Gartenlandschaft im Sinne der essbaren Stadt weiterentwickelt. Entlang des Wasserwegs wird das Wasser zurückgehalten und als namensgebendes Element thematisiert. Die Einbindung des Regenwassers findet aufgrund der Topografie ebenso auf der Ostseite statt. Hier ist es aber in eine wildere Struktur eingebettet - als Offenland mit Baumgruppen entlang der Steinfurter Straße

sowie als Waldkeile in den grünen Fugen.

Regenwassermanagement

Die topografische Gestaltung der Quartiere führt das anfallende Regenwasser über offene Rinnen in die grünen Fugen und von dort nach außen in die großzügigen Retentionsräume, wo es dezentral zurückgehalten, verdunstet und aufgrund der Bodenverhältnisse nur in geringem Maß versickert werden kann. Bei Starkregenereignissen dienen weitere Flächen in den Grünräumen als Retentionsvolumen, sodass eine Einleitung in den Kinderbach verzögert erfolgen kann. Durch die unzureichende Versickerungsfähigkeit des Bodens setzt das Retentionskonzept frühzeitig an und fängt das Regenwasser der Dachflächen über Dachbegrünung und Zisternen bestmöglich ab.

Smart City

Der Entwurf reagiert auf die veränderten Lebensbedingungen durch den Klimawandel und hat gleichzeitig zum Ziel, klimaneutral zu sein. Das Konzept greift die Herausforderungen der Energiewende im urbanen Raum auf und zielt auf eine sektorenübergreifende Vernetzung der Gebäude- und Mobilitätsinfrastruktur. Ziel ist das „Smarte Quartier“, das eine effiziente Energieversorgung, einen ressourcenschonenden Umgang mit Baumaterialien und die Integration von Mobilitätsdienstleistungen in die digitale Haustechnik beinhaltet. Hierzu werden möglichst viele Neubauten des Stadtquartiers in Hybrid- oder Holzbauweise realisiert oder ausgestaltet, sodass in Zukunft flexibel auf mögliche Nutzungsänderungen baulich reagiert werden kann. Die vorgeschlagene Bebauung besteht aus kompakten Gebäudetypen, die mit kleinem Oberflächen-/Volumenverhältnis niedrige Baukosten und geringe Energieverbräuche erwarten lassen.

Energie

Für einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz werden alle Dachflächen konsequent mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die erforderlichen Retentionsqualitäten werden durch eine Kombination mit intensiver Begrünung oder der Nutzung von Mäanderplatten bzw. samenfreiem Substrat erreicht. Bei freistehenden Südlagen sollen auch Fassaden zur Stromproduktion herangezogen werden. Der lokal erzeugte Solarstrom wird z.B. blockweise im Rahmen von Mieterstromprojekten zur Deckung des elektrischen Strombedarfs verwendet. Der lokal erzeugte Strom soll über ein quartiersübergreifendes Energiemanagementsystem für die Gebäude und für die Mobility-Hubs nutzbar gemacht werden. Energiespeicher in den Mobility-Hubs sorgen für eine hohe Stromeigenversorgung und genügend Leistung für die E-Mobil-Ladeinfrastruktur. Stromüberschüsse aus erneuerbaren Energien sollen in Standorten innerhalb der Gewerbestreifen zur Wasserstoff-Herstellung in einem Elektrolyseur genutzt werden. Grüner Wasserstoff steht als emissionsfreier Treibstoff für die Buslinien zur Verfügung oder kann durch Wasserstoff-Tankstellen auch für den Individualverkehr zugänglich gemacht werden. Neben der Nutzung der Sonnenenergie, wird Wärme aus Tiefengeothermie erschlossen. Die Wärmeversorgung der Gebäude erfolgt von der Geothermiezentrale über Niedertemperaturnetze (VL < 70°C). Diese bilden die Basis für eine bedarfs- und potentialabhängige, modulare Integration weiterer regenerativer Wärmeerzeuger bei der sukzessiven Umsetzung der Bauabschnitte.

Ökologie

Die weitgehende Begrünung schafft ein angenehmes Mikroklima und ist in Kombination mit den dezentralen Retentionsflächen ein Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Die Freiflächen sind mit klimaverträglichen Baumarten bepflanzt. Eingestreute Obstgehölze erhöhen die Biodiversität und leisten einen Beitrag zur „essbaren Stadt“. Die offenen Grünflächen sind zu einem großen Anteil als artenreiche Blühwiesen angelegt die Bienen und Insekten Nahrung und Lebensraum bieten. Die Multikodierung der Flächen fördert Naturerfahrung und trägt darüber zu einem Naturverständnis des gleichberechtigten Nebeneinanders von Mensch und Natur bei.