Kreuzlinger Feld, Germering

Nichtoffener städtebaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb „Kreuzlinger Feld“

Ein Projekt in Arbeitsgemeinschaft mit: PBA Hinnenthal Landschaftsarchitekten

Wettbewerb 2025

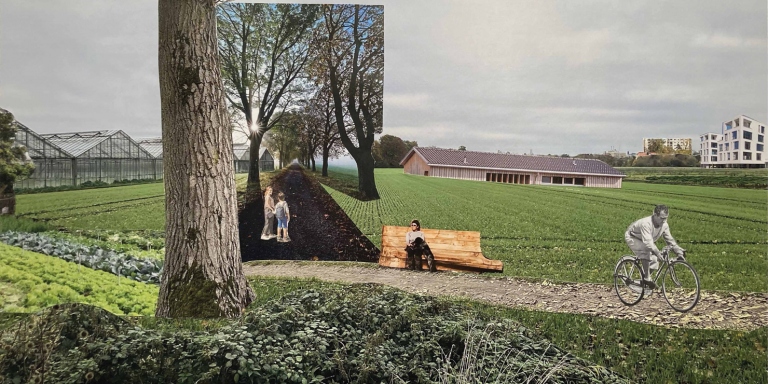

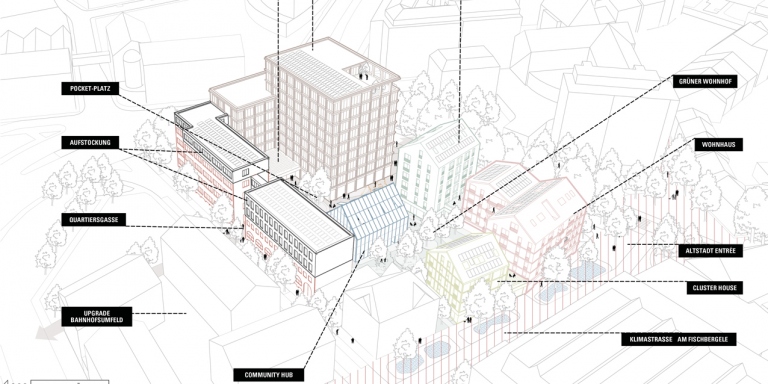

Gliederung + Kontextbezug

Der Entwurf sieht eine kompakte wie integrative bauliche Struktur vor, welche den Westen Germerings selbstverständlich ergänzt. Ein zentraler Park tritt als signifikantes Gliederungeselement in Erscheinung. Er teilt das neue Quartier in überschaubare Einheiten und sorgt mit einer integrierten weit über den Park hinauslaufenden Nahmobilitätsachse für eine optimale Vernetzung mit der offenen Landschaft im Westen und dem Ortskern im Osten. Am Kreuzungspunkt dieser Nahmobilitätsachse mit dem Starnberger Weg wird ein Platz mit Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie, Ärztehaus, Grundschule und Kita vorgeschlagen. Der Platz stellt einen neuen Knotenpunkt für den gesamten Stadtteil dar, welcher sich erst durch die Ergänzung des neuen Quartiers vervollständigt.

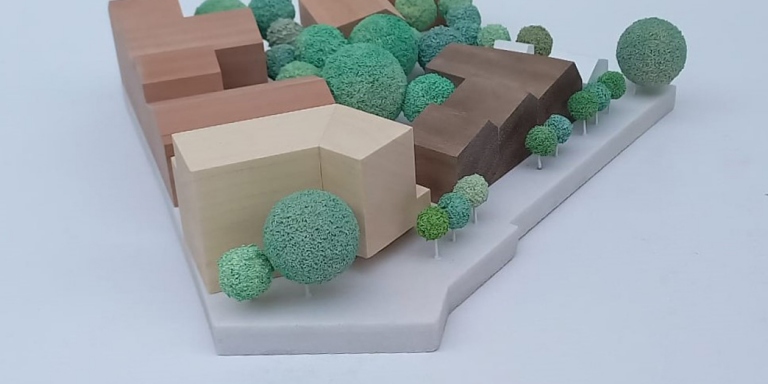

Struktur + Typologien

Die bauliche Struktur setzt sich aus einem Verbund von kleinteiligen Höfen zusammen, womit der Aspekt des gemeinschaftlichen Wohnens gefördert wird. Durchgesteckte Treppenhäuser sorgen für eine aktive nachbarschaftliche Nutzung der Hofinnenbereiche. Die Mischung der verschiedenen Wohntypologien, Eigentumsformen und Finanzierungsmodelle erfolgt innerhalb der Höfe, womit eine soziale Segregation vermieden werden kann. Durch die verschiedenen Ausrichtungen, Typologien und Zuschnitte erhält jeder Hof einen individuellen Charakter. Zum Park ergänzen Punkthäuser mit größeren Tiefen und einer höheren Geschossigkeit die Hofstruktur. Identität + Urbanität_Die typologische Diversität erzeugt hinsichtlich der Geschossigkeit ein Spektrum von II – VII, wobei sich die sechs- und siebengeschossige Bebauung auf einzelne Punkte entlang des Parks beschränkt. Der Platz im Westen versteht sich als Schnittstelle zwischen dem Quartiersinnern am Park und der Ausbildung des Siedlungsrands mit Landschaftsbalkon und Biergarten. Im westlichen Bereich reduziert sich die Höhenentwicklung auf max. 4 Regelgeschosse, wobei sie sich am westlichen Siedlungsrand auf 3 Geschosse reduziert. Das neue Quartier zeichnet sich insgesamt durch eine wohldosierte Urbanität aus, welche die Komponenten Landschaftsbezug, Gemeinschaft, typologische Vielfalt, Adressbildung und Vernetzung miteinander verknüpft und hieraus eine unverwechselbare Identität entwickelt.

Phasierung + ruhender Verkehr

Die Realisierung des Quartiers lässt sich insgesamt in 10 - 14 Bauabschnitte untergliedern, sodass ein sukzessives Wachsen möglich ist. Diese Entwicklungsperspektive bezieht auch jene Grundstücke ein, deren Verfügbarkeit heute als langfristig bzw. ungewiss zu bezeichnen ist. Die unterschiedliche Flächenverfügbarkeit einschl. der Absicht kleinteilige Bauabschnitte zu realisieren, hat Konsequenzen hinsichtlich des Erschließungskonzepts und war ausschlaggebend für eine Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen. Besucherstellplätze werden in 4 leicht auffindbaren Mobility Hubs zusammen mit privilegierten Car-Sharing-Parkplätzen einschließlich Ladestationen, und Abstellflächen für Lastenräder angeboten. Weitere Flächen für Räder und Lastenräder befinden sich vor den Gebäuden sowie über eigene Fahrradrampen erreichbar im Untergeschoss. Erschließung + Mobilität_Mit der Zielsetzung eines autoarmen Quartiers erfolgt die Erschließung konsequent von außen. Sowohl von der Alfons-Baumann-Straße im südlichen Bereich wie von einer Planstraße im Norden, deren Anbindung zunächst nur über die Kreuzlinger Straße möglich ist, werden kleinteilige Schlaufen in das Quartier geführt, deren Befahrbarkeit primär den Liefer-, Entsorgungs- und Rettungsfahrzeugen dient, schließlich erreicht man die Tiefgaragen unmittelbar von den vorgeschalteten Straßen. Neben der Busanbindung über die bestehende Haltestelle, setzt das Verkehrskonzept auf die Nähe zum S-Bahnhof und ein feinmaschiges Nahmobilitätsnetz im Quartier.

Freiraumcharaktere

Die bauliche Gestalt des Quartiers wird durch eine Struktur differenziert gestalteter Freiräume gegliedert, die situationsbezogen unterschiedliche Erfahrungen, Atmosphären und Qualitäten anbieten. Im Zusammenspiel mit den grünen Übergangsräumen, den als gleichberechtigter Begegnungsraum urban gestalteten Gassen und den grünen Innenhöfen entsteht ein abgestuftes Freiraumsystem mit unterschiedlichem Grad an Öffentlichkeit. Selbst im dichten Siedlungsbereich entsteht durch eine Vielzahl von Baumpflanzungen und Vegetationsflächen ein positives Verhältnis zwischen Grün und notwendig versiegelten Erschließungsflächen.

Grüne Mitte

Wesentlichstes Element ist der zusammenhängende, zentrale Grünraum. Als Parktypus wird die grüne Mitte ein prägendes, Identität-stiftendes Element im städtebaulichen Gefüge. Der multifunktional gedachte Raum übernimmt unterschiedlichste Funktionen. Große Rasenflächen dienen der individuellen Aneignung. Dazu Lieblingsorte und ein umfangreiches, generationsübergreifendes Angebot an Spiel- und Erholungsflächen erzeugen ein qualitätvolles Grundgerüst und die Möglichkeit der nachbarschaftlichen

Begegnung. An den Rändern des Parks unterstützen umfangreiche Großbaumpflanzung die räumliche Gestalt und sorgen für viel Schatten und mikroklimatische Verbesserungen. Zur Stärkung der Klimaresilienz dienen übergeordnete Retentionsbereiche in den Wiesenflächen als Regenrückhalt. Der so wichtigen Funktion der Durchlüftung und Kühlung des Stadtkörpers wird durch den zentralen Grünraum im hohen Maße Rechnung getragen.

Regenwassermanagement

Das Konzept basiert auf der Vision eines klimaresistenten Stadtquartiers mit integrierter Wasserbewirtschaftung und urbanen Grünflächen. Durch gezielte Regenwasserretention und -Versickerungssysteme wird Niederschlag effektiv genutzt, um die städtische Überhitzung zu minimieren und die Grundwasserreserven aufzufüllen. Diese Systeme, kombiniert mit umfangreichen Verdunstungsflächen, spielen eine zentrale Rolle in der Regulierung des Mikroklimas. Die geplanten Gründächer und Fassadenbegrünung sind nicht nur visuell ansprechend, sondern bieten auch praktische Vorteile: Sie verbessern die Luftqualität, reduzieren den Energiebedarf für die Gebäudekühlung und bieten neuen Lebensraum für städtische Flora und Fauna.

Energie

Für einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz werden alle Dachflächen konsequent mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die erforderlichen Retentionsqualitäten werden durch eine Kombination mit intensiver Begrünung oder der Nutzung von Mäanderplatten bzw. samenfreiem Substrat erreicht. Der lokal erzeugte Strom soll über ein quartiersübergreifendes Energiemanagementsystem für die Gebäude und Mobility-Hubs nutzbar gemacht werden. Energiespeicher in den Mobility-Hubs sorgen für eine hohe Stromeigenversorgung und genügend Leistung für die E-Mobil-Ladeinfrastruktur. Neben der Nutzung der Sonnenenergie hilft ein mittels dezentraler Wärmepunpen genutztes regenerativ gespeistes kaltes Nahwärmenetz bei der bedarfsgerechten Wärmeversorgung der sukzessiv zu realisierenden Bauabschnitte.

Smart City

Der Entwurf reagiert auf die veränderten Lebensbedingungen durch den Klimawandel und hat gleichzeitig zum Ziel, klimaneutral zu sein. Das Konzept greift die Herausforderungen der Energiewende im urbanen Raum auf und zielt auf eine sektorenübergreifende Vernetzung der Gebäude- und Mobilitätsinfrastruktur. Ziel ist das „Smarte Quartier“, das eine effiziente Energieversorgung, einen ressourcenschonenden Umgang mit Baumaterialien und die Integration von Mobilitätsdienstleistungen in die digitale Haustechnik beinhaltet. Hierzu werden möglichst viele Neubauten des Stadtquartiers in Hybrid- oder Holzbauweise realisiert oder ausgestaltet, sodass in Zukunft flexibel auf mögliche Nutzungsänderungen baulich reagiert werden kann. Die vorgeschlagene Bebauung besteht aus kompakten Gebäudetypen, die mit kleinem Oberflächen-/Volumenverhältnis niedrige Baukosten und geringe Energieverbräuche erwarten lassen.

Ökologie

Die weitgehende Begrünung schafft ein angenehmes Mikroklima und ist in Kombination mit den dezentralen Retentionsflächen ein Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Die Freiflächen sind mit klimaverträglichen Baumarten bepflanzt. Eingestreute Obstgehölze erhöhen die Biodiversität und leisten einen Beitrag zur „essbaren Stadt“. Die offenen Grünflächen sind zu einem großen Anteil als artenreiche Blühwiesen angelegt die Bienen und Insekten Nahrung und Lebensraum bieten. Die Multikodierung der Flächen fördert Naturerfahrung und trägt darüber zu einem Naturverständnis des gleichberechtigten Nebeneinanders von Mensch und Natur bei.