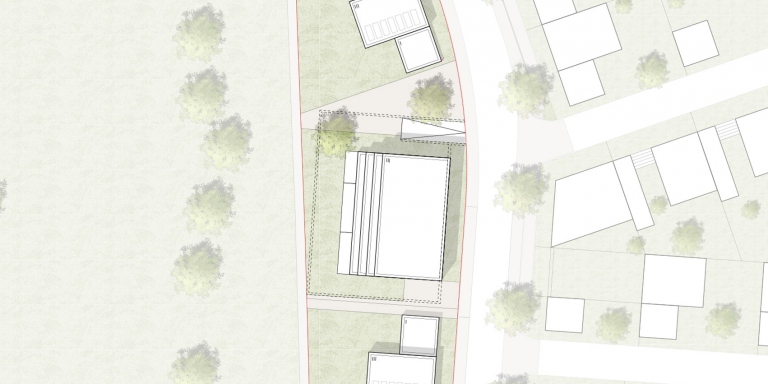

Neubau Wohnpark an der Schlosskirche

Verdichtetes Wohnen als Nachnutzung

der rückwärtigen Grundstücksflächen

Ein Projekt in Arbeitsgemeinschaft mit:

Demo Working Group

SOWATORINI Landschaft

Wettbewerb 2025

1. Preis

Plangebiet: 20.271 qm

167 Wohneinheiten

Offene Ordnung

Mit dem Neubau des Gemeindezentrums neben der Schlosskirche eröffnet sich die Möglichkeit das tiefe Grundstück neu zu ordnen. Der Ansatz eines Wohnparks erscheint sinnvoll, zumal in der unmittelbaren Nachbarschaft kein urbaner Kontext vorhanden ist, dafür ein attraktiver Bestand von Bäumen. Ein Wohnpark erlaubt die Verknüpfung von Freiraumorientierung, Gemeinschaft, geringem Fußabdruck und hoher Dichte, welche vor dem Hintergrund des bereits bestehenden hohen Erschließungsgrades durch den öffentlichen Verkehr geboten erscheint. 7 Volumen fügen sich in einem lockeren Ensemble in den Park ein, der die beiden Nachbargrundstücke räumlich einbezieht. Bei den Gebäuden handelt es sich um 3 verschiedene Typologien, welche sich dem einfachen Bauen verpflichtet fühlen und weitestgehend als Holzbau realisiert werden können.

Punkthäuser

Eine Kette von 5 tiefen Punkthäusern von 3 bis 6 Geschossen bildet entlang der Grenze zu den großzügigen Freiflächen der katholischen Seniorenwohnanlage im Nordwesten einen durchlässigen Filter. Über die Verdrehung der Baukörper können bestehende Baumstandorte berücksichtigt werden und es entstehen vielfältige Blickbeziehungen. Die freifinanzierten Punkthäuser werden in 2 Größen als 3- oder 4-Spänner angeboten und bieten jeder Wohnung eine Über-Eck-Ausrichtung zu mindestens zwei Seiten. Die Erschließungskerne sind zentral angeordnet und verfügen über ein breites Treppenauge, über das zenitales Tageslicht bis ins Erdgeschoss fällt. Die EG-Wohnungen schweben mit einem Hochparterre von einem Meter über dem Gelände, sodass die Privatheit der Innenräume wie der Loggien sichergestellt ist. Zugleich reduziert sich hierdurch die Länge der Fahrradrampen ins Untergeschoss. Ein Durchladeaufzug gewährleistet im Innern die barrierefreie Erschließung aller Geschosse.

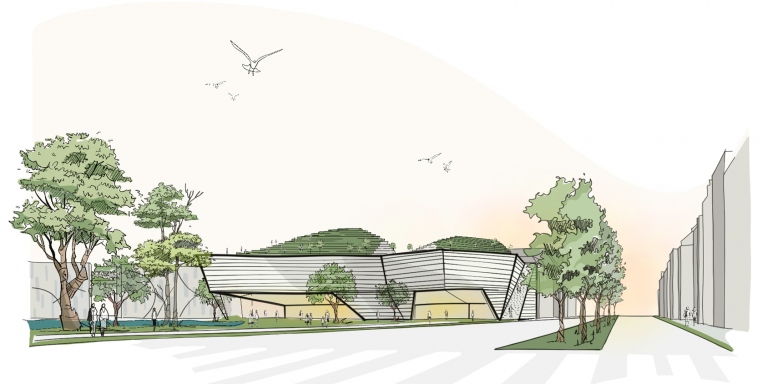

Terrassenhaus

Die Punkthausbebauung wird im Südosten von einem 4-geschossigen Riegel mit offenem Erdgeschoss begleitet. Die Länge des Riegels bezieht sich auf die südöstlich angrenzende Bebauung der AWO, sodass sich durch den gemeinsamen baulichen Abschluss innerhalb des Parks ein weiterer großzügiger Freiraum ergibt, dessen Fläche sich nahezu hälftig auf die beiden Grundstücke verteilt. Das offene Erdgeschoss bietet zusammen mit dem Untergeschoss genügend Raum für den ruhenden Verkehr des gesamten Quartiers, wobei die Größe des Untergeschosses flexibel an den späteren Bedarf angepasst werden kann. Die geförderten Wohnungen werden über Laubengänge auf der Nordwestseite erschlossen, welche sehr effizient über lediglich zwei Treppen kombiniert mit Aufzugsanlagen an den Endpunkten erreicht werden. Ein Versatz der Laubengänge reduziert die Verschattung sowohl für den zentralen Freiraum, wie für die Wohnungen, stellt aber vor allem eine Staffelung im Sinne eines steilen Terrassenhauses her, die den Kirchturm im Nordosten optimal zur Geltung kommen lässt.

Sattelhaus

Ein in der Höhenentwicklung differenzierter Riegel bildet den Abschluss des Ensembles im Südwesten, um den Wohnpark vor dem Freizeit- und Verkehrslärm aus Richtung der Heidelberger Straße zu schützen. Es handelt sich dabei um eine vermittelnde Typologie zwischen den Punkthäusern im Nordwesten und dem östlichen Riegel, auch in der Weise der Erschließung. Die allesamt geförderten Wohnungen sind in den 3 unteren Geschossen über Laubengänge und in den darüber liegenden Ebenen als Dreispänner um 2 Sicherheitstreppenhäuser organisiert, sodass ein gewisser Wohnungsmix angeboten wird und Feuerwehraufstellflächen vermieden werden können. Alle Wohnungen erhalten auf der Südwestseite verglaste Loggien mit offenen Fugen, sodass hierüber eine Belüftung unter Einhaltung der Grenzwerte stattfinden kann. Analog zu den tiefen Punkthäusern sorgt ein Hochparterre mit einem Meter Differenz für Privatheit bei den Erdgeschosswohnungen und einer kurzen Rampe zu den seitlich angeordneten Fahrradräumen im Untergeschoss.

Aneignungsfähiger Wohnpark

Als gemeinschaftlicher Freiraum prägt der Park mit dem neuen Platzraum die Identität des Quartiers und steht für ein zeitgemäßes Verständnis von öffentlichem Grün im Zeichen des Klimawandels. So wird das Quartier zu einer zukunftsweisenden Wohnadresse in Düsseldorf.

Die Gestaltungsschwerpunkte liegen auf Extensivierung, Klimaanpassung, Regenwassermanagement und die Förderung der Biodiversität im urbanen Kontext. Der Park ist in seiner Gestaltung auf Großzügigkeit und Aneignungsfähigkeit angelegt, sodass der Vorschlag auf private Gärten vollständig verzichtet. Die Grünflächen sind durch flächige Wiesenansaaten geprägt. Innerhalb dieser extensiven „Stadtnatur“ gibt es spezielle Nutzungsangebote wie Kinderspielbereiche und Aufenthaltsflächen. Die Pflanzung erhält den schützenswerten Baumbestand und den relativ dichten vegetativen Saum am Rande des Grundstücks. Klimaresistente Bäume ergänzen und verdichten diese Struktur zu einem dichten Rand, der sich zur Mitte hin in kleinere Baumgruppen und Solitäre auflöst, um den zentralen Erschließungsraum räumlich offen zu halten.

Klimaneutrale Energieerzeugung

Für einen konsequenten Beitrag zum Klimaschutz werden alle Dachflächen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die erforderlichen Retentionsqualitäten werden durch eine Kombination mit extensiver Begrünung oder der Nutzung von Mäanderplatten bzw. samenfreiem Substrat erreicht. Der lokal erzeugte Solarstrom wird z.B. im Rahmen von Mieterstromprojekten zur Deckung des elektrischen Strombedarfs verwendet. Ebenso klimaneutral wie die Stromerzeugung stellt sich die Wärmegewinnung durch eine moderne Wärmepumpentechnologie dar, sollte eine klimaneutrale Fernwärme nach Überprüfung nicht zur Verfügung stehen.

Kreislauforientierte Wirtschaftlichkeit

In der Materialwahl und Konstruktion wird der Grundsatz des kreislaufgerechten Bauens berücksichtigt. Wartungsarme, sortenreine Konstruktionen und reversible Bauteilverbindungen sorgen für Ressourcenschonung und ermöglichen spätere Anpassungen oder Rückbauten. Dieses Konzept erfüllt nicht nur die Anforderungen an eine nachhaltige Bauweise, sondern fördert auch die langfristige Wirtschaftlichkeit der Gebäude. Die vorgeschlagene Bebauung besteht aus kompakten Gebäudetypen, die mit kleinem Oberflächen-/Volumenverhältnis niedrige Baukosten und geringe Energieverbräuche erwarten lassen. Mehrspänner-und Laubengangerschließung, übereinander liegende Nassbereiche, vertikale Lastabtragung sowie maximale Elementierung und Vereinheitlichung von Ausbauformaten optimieren die Kosteneffizienz.